Arnold Schönberg

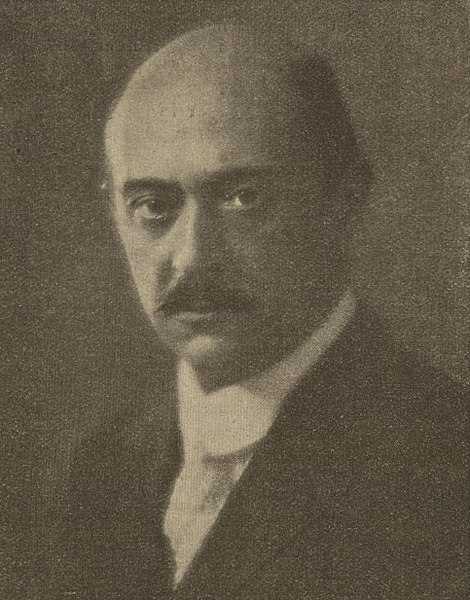

Arnold Schönberg (1874-1951).

in una foto del 1928

Arnold Schönberg (1874-1951).

in una foto del 1928

foto:

Georg Fayer

Le prime influenze musicali:

Arnold Schönberg nasce a Vienna il 13 settembre

1874. Fa parte di una famiglia piccolo borghese dalle modeste condizioni

economiche. A causa di ciò abbandona gli studi liceali molto presto e

coltiva la sua formazione musicale in buona sostanza da autodidatta. Il suo

apprendistato è vario e disordinato, tuttavia scambia esperienze e riceve

lezioni di armonia e contrappunto da importanti musicofili tra cui Alexander

von Zemlinsky. Quest’ultimo lo guida verso l’adesione alle avanguardie

tedesche. Nel 1901 va a Berlino dove insegna al conservatorio. L’anno

successivo fa ritorno a Vienna e nel 1910 diventa professore di composizione

presso l’ Akademie für Tonkunst. Peregrinerà fra

Vienna e Berlino fino al

1925, anno in cui si stabilirà nella capitale tedesca ottenendo anche qui

una cattedra di composizione presso la Kunstakademie.

Il musicista austriaco muove i suoi primi passi attingendo a

Wagner,

Mahler

e Brahms. Da sempre estraneo alle polemiche fra brahmsiani e wagneriani,

Schönberg coglie da questi grandi maestri un’originale influenza

riscontrabile nei lavori come il Quartetto in re maggiore, i Lieder op.1,

op.2, e op.3, il poema sinfonico per sestetto d’archi

Verklärte Nacht (La

notte trasfigurata) del 1899 e quello per grande orchestra

Pelleas e

Melisande del 1903 oltre ai grandiosi Gurrelieder. Già da qui si nota come

sia in corso un’introduttiva dissoluzione tonale.

L'adesione al movimento espressionista:

Il Novecento si apre con un’enorme ansia di soverchiare i precedenti

atteggiamenti estetici e morali; l’intellettuale vuole letteralmente

raschiare dalla società la falsa rassicurazione del conformismo borghese,

assorbe le tensioni in circolazione e le fa proprie convertendole in azione.

Delle numerose correnti quella più decisiva per la musica è senz’altro

l’Espressionismo. Schönberg aderisce a questo desiderio di svincolarsi dalla

realtà esteriore, traducendo in suoni quello che Kandinskij,

Kokoschka, Klee

fanno in arte e Zweig,

Kafka e Kaiser in letteratura.

Arnold vuole avviare un’estetica più personale sganciata da schemi

prefissati e promuove una reinterpretazione dei modelli classici nella

Kammersymphonie op.9, nei due

Quartetti in re minore op. 7 nonché nei

Tre pezzi op.11 per pianoforte.

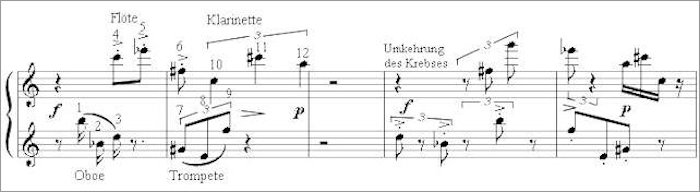

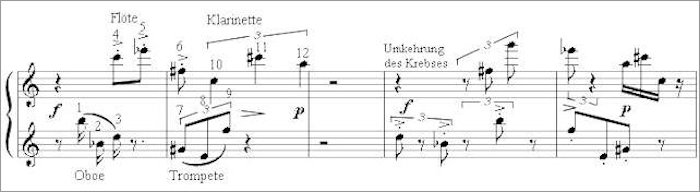

Un estratto dallo spartito della Serenate op.24

Un estratto dallo spartito della Serenate op.24

La rottura con l'armonia classica:

Stringe legami con molti esponenti delle avanguardie artistiche dell’epoca,

tra cui il già citato Vassilij Kandiskij e

Gustav Mahler. Compone nel 1908

quindici liriche op.15 tratte da

Das Buch der Hängenden Gärten

(Il libro dei

giardini pensili), un testo del poeta tedesco Stefan George e nel 1912

aderisce totalmente al movimento espressionista unendosi ai fondatori del

gruppo Der blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). Questo segna la definitiva

rottura di Schönberg con le convenzioni del sistema tonale. Prima della

prima guerra mondiale nascono i capolavori come i Cinque pezzi per orchestra op. 16,

Die glückliche Hand op. 18 (La mano felice), Sei piccoli

pezzi per

pianoforte op. 19 fino al famigerato Pierrot Lunaire op. 21 nel 1912,

quest’ultimo innovativo per l’uso dello Sprechgesang, il canto parlato, in

aperto contrasto con quello tradizionale. Nel 1911 convoglia le sue idee sul

linguaggio armonico nell’Harmonielehre, il Manuale d’armonia.

Nel primo dopoguerra il compositore austriaco continua il suo percorso e

trasforma l’atonalità nel cosiddetto metodo dodecafonico, ovvero il più

radicale tra i nuovi linguaggi che i compositori fino ad allora abbiano mai

tentato. L’atonalismo nega la gerarchia e la relazione nell’ordine dei

suoni, fa esplodere le regole rigide di un sistema ormai considerato

immutabile e indiscutibile. Schönberg individua un nuovo ordine che lui

definisce “di composizione con dodici note in relazione solo fra loro”.

Con

la dodecafonia il musicista vuole collocare su un medesimo piano tutti i

suoni della scala cromatica e ne utilizza una specifica successione chiamata

serie. La serie originaria di dodici suoni può essere variata in diversi

modi: per inversione, ovvero in cui gli intervalli fra le note si susseguono

in modo contrario, per retrogradazione dove le note sono collocate

dall’ultima alla prima e l’unione delle due cose, cioè l’inversione

retrograda. Il maestro crea un procedimento vero e proprio basato sull’uso

di serie di suoni che comprendono tutte e dodici le altezze del sistema

temperato.

Il primo esempio musicale è nel Walzer dai

5 Klavierstücke op.

23. Man mano la tecnica è stata perfezionata e fra le più importanti opere

dodecafoniche possiamo ricordare la Serenate op. 24 per baritono e complesso

strumentale, la Suite op. 25 per pianoforte, il

Quintetto per fiati op. 26,

la Suite op. 29 per complesso da camera e le

Variazioni per orchestra op. 31

del 1928 in cui vengono usate tutte le forme della serie. Schönberg, oltre

che teorico, si occupa anche di didattica musicale e con i suoi famosi

allievi, Alban Berg e

Anton von Webern, costituisce la

Scuola di Vienna,

sede e punto di riferimento per i musicisti delle nuove generazioni e per

gli sperimentalismi. Negli anni Trenta compone per il teatro: con il

Moses

und Aron rimasto incompiuto a causa dell’esilio per motivi razziali del

maestro voluto dai nazisti, sintetizza ancora una volta la sua estetica

della musica; l’intera opera è costruita appunto su un’unica serie

dodecafonica.

Schönberg in esilio tra Francia e Stati Uniti:

Con l’avvento del nazismo a Schönberg fu revocata la cattedra

presso l’ Accademia statale di musica di Berlino e fu costretto a spostarsi

a Parigi prima, poi via via in altre città fino a

Los Angeles dove si

stabilisce fino alla morte. Le opere che compone dal 1935 alla fine

possiedono tutte una forte denuncia sociale e politica come la

Cantata

ebraica Kol Nidre op. 39, l’Ode to Napoleon op. 41 del 1942, e soprattutto

A survival from Warsaw (Un sopravvissuto di Varsavia) del 1947 per ricordare

le barbarie tedesche avvenute nella capitale polacca.

Negli Stati Uniti il compositore austriaco si concentra sul settore vocale,

ma alcuni esempi in ambito strumentale sono rimasti maggiormente conosciuti

tra cui il Concerto per violino e orchestra op. 36, il

Concerto per

pianoforte e orchestra op. 42 e due opere da camera: il Quartetto op. 37 e

il Trio per archi op. 45.

La tomba di Arnold Schönberg a Vienna (Zentralfriedhof)

La tomba di Arnold Schönberg a Vienna (Zentralfriedhof)

foto:

Daderot

Muore il

13 luglio 1951 nella città californiana

dopo aver stravolto il mondo musicale con la sua individualità creativa e il

suo temperamento intuitivo sullo sfondo di uno scenario culturale intricato.

Grazie a lui la musica si è emancipata dalla tonalità classica dischiudendo

le porte ad un’inedita dimensione armonica e cromatica; è a pieno titolo il

legislatore della dodecafonia.

testo:

Daniele Brina

Altri compositari austriaci di musica classica:

Potrebbero interessarti anche:

© 2025 Wolfgang Pruscha

Termini e condizioni di utilizzo del sito